授業紹介

講義や実習の様子を紹介!

実習だけでなく、実験科目が豊富なのが特徴です。

|

3年次から増えてくる実習では、ロールプレイングで患者役の人に栄養教育をする練習をしたり、保育園で食育をしたりしています。 1年次からある実験科目はやりがいがありますが、レポートを提出しなければならないのが大変。実験が長引いて家に帰ったのが21時ということもありました(笑)。 |

|

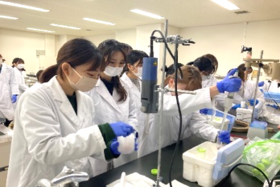

食品学実験Ⅰ

食品学実験とは、主に食品中の成分を分析することで、大学で最初に受講する実験科目が食品学実験Ⅰです。授業では秤量、滴定、定量反応等の基礎的な実験を行い、食酢中の酢酸量や飲料水のカルシウム量などを測ります。この授業を通じて実験の基礎的技術を身につけます。さらに、レポートや数値の扱い方を学ぶとともに、化学の基本的理論を理解します。

解剖生理学実験Ⅰ

解剖生理学の講義で学んだことを土台にして,実際に肉眼及び組織標本の観察などを行います。ヒトのからだの構造に関する知識を確実にすることを目標としています。

生化学実験Ⅰ

生化学の講義で学んだ内容を、実際に実験をしながら知識を確認します。本実験では、生命現象に欠かせない酵素の活性測定、糖質や脂質の抽出と同定およびタンパク質の分離に関する実験を通して、糖質、脂質ならびにタンパク質・アミノ酸の特徴や性質について理解を深めます。

基礎栄養学実験

栄養素の消化・吸収・代謝・排泄、エネルギー消費量、遺伝子多型(アルコール代謝酵素の遺伝子型)といった座学で学んだ知識について、ヒトを対象とした実験(被験者は学生自身)で理解を深めることを目的としています。写真は、呼気ガス分析で身体活動の消費エネルギー量の測定を行っている様子です。

食品衛生学実験

食品衛生学の講義に基づき、食品添加物試験、食品の鮮度試験、衛生管理試験、そして食品の衛生にかかわる微生物実験を行い、学んだ知識を実証します。実験項目は、給食経営管理において大切な衛生管理業務等、実務で役立つ項目を設定しています。

食品加工学実習

加工食品の作成を経験することで、食品学総論、各論および食品加工学で学んだ知識を体得します。

調理学実習Ⅰ

調理操作に伴う食品の物性、嗜好性、栄養成分の変化について理解を深め、管理栄養士の実践活動に必要な食事づくりにかかわる基礎的な調理技術を養います。調理理論に基づいた献立調理ができることを目標としています。

応用栄養学実習

応用栄養学の講義を踏まえ、各ライフステージや、様々な環境条件下に応じた実践的な栄養マネジメントが展開できることを目指します。写真は、対象者の症例に基づき栄養評価を行い、立案した献立をグループ発表している様子です。他グループの学生、教員も評価を行います。

栄養教育実習

栄養教育論やライフステージ栄養学、応用栄養学等で学んだことを、集団や個人を対象として実践的に展開するための教育技術の向上を目的とする。栄養教育実習Ⅰでは特にライフステージ別に個人・集団を対象とした栄養教育を中心に対象に応じた栄養教育を計画、実施、評価していくことを目標とする。そのために必要な基礎的知識・技術を習得する。また、栄養士業務において献立作成、栄養管理はコンピュータを用いて行うことが必要不可欠となっていることから、パソコンでの献立作成、栄養管理、指導媒体作成についてのスキルも身につける。

公衆栄養学実習

公衆栄養学(2年前期)、地域栄養活動論(2年後期)において学んだことを基盤として、実践への展開のための具体的な技能や姿勢を身に付けます。具体的には、食事調査に関わる技能の修得と地域集団の評価を目的とした解析(食事摂取基準の適用を含む)、地域における健康・栄養活動の計画立案などを中心に、グループ演習、発表(口頭、レポート)等を通して学んでいきます。

給食経営管理実習

これまでの学習を踏まえ、集団を対象とした食事計画、大量調理、施設設備管理、衛生管理など、給食運営と管理を学ぶために、100食規模の給食提供を実習します。家庭用とは、大違いの調理器具を使い、管理栄養士班と調理班に分かれ、さまざまな角度から学びます。また試食後、献立や調理について意見交換がされ、最終日には学びのまとめをします。

臨床栄養学実習Ⅱ

臨床栄養学実習Ⅰでは、病院の管理栄養士に必要な『病気( 疾患) に合わせた食事を提供する』ための技術について主に学びますが、本実習では、病院の管理栄養士にとって同じ様に必要な『栄養管理をする』『栄養指導をする』ための技術について学びます。学内での実習ですが、その後の臨地実習を見据え、できるだけ実践の場を想定した環境で実習をします。

給食経営管理臨地実習

学内の講義、実習等で学んだ成果を、学外の特定給食施設の場で確認します。また、実際の管理栄養士等専門職の仕事に接し、学びを振り返るとともに、その実践を知り、管理栄養士が行なう給食に関するマネジメントを中心に具備すべき知識・技能を習得します。(写真は、青森市小学校給食センターでの見学を通して、大量調理の衛生管理を学習中)

公衆栄養学臨地実習

青森県内または近隣県の保健所・保健センターにおいて、地域住民の生活の質(QOL)の向上や健康状態の改善を考えた食や栄養に関する取り組み(妊産婦、乳幼児、成人、高齢者を対象とした健康教育支援、食に関する情報提供などの食環境整備等)を理解し、そこで働く管理栄養士の役割および業務について、学外の実習をとおして学びます。(写真は函館市総合保健センターでの実習風景)

臨床栄養学臨地実習Ⅰ

栄養アセスメントに基づいた栄養ケアプランの作成・実施、モニタリングに関する総合的なマネジメントについて理解を深めます。また、栄養状態の評価・判定、栄養補給方法の選択、栄養教育の方法、医薬品と栄養・食事で注意する点などについて、実践的に学びます。さらに、チーム医療における管理栄養士の役割、医療・介護保険制度について実践的に学びます。

給食の運営に必要な基本的業務に関して理解を深めます。

卒業研究

栄養に関して、未だ分からないことは沢山あります。管理栄養士がこれらを解明し、栄養学をさらに発展させ、人々の健康に繋げるためには、科学的なエビデンス(根拠)をもとに研究を進める能力が必要になります。そこで、3年後期から4年後期までの1年半、教員の指導を受けながら、研究活動に取り組み、その中で科学的な研究方法を学ぶとともに、研究に重要な企画力、創造力、問題解決能力を養っていきます。