メッセージ

看護学科では、夢に向かって努力する皆さんを、心から応援しています。

人の心に寄り添い、支えることができる「看護職」は、やりがいと感動に満ちた尊い職業です。

本学科では、確かな知識と技術、そして“思いやりの心”を大切にしながら、一人ひとりが着実に成長できる環境を整えています。

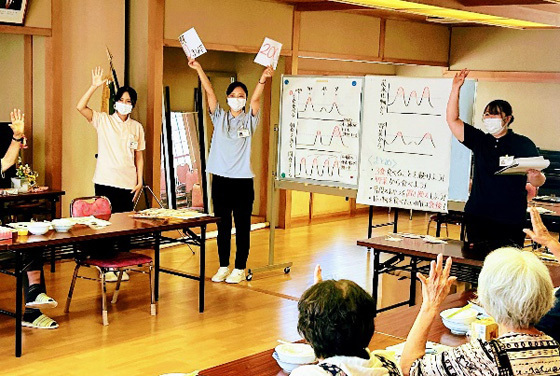

その一つが、「アクティブラーニング」を取り入れた授業です。

アクティブラーニングとは、教員による一方向の講義とは異なり、学生自身が主体的・能動的に学びへ参加する学習方法です。

たとえば、以下のような実践的な授業を行っています:

• 模擬患者を活用したロールプレイ授業

• 患者役・看護師役を体験しながら学ぶ授業

• 高性能シミュレーター人形を用いた技術演習

• 学生同士が教え合い、学び合う協働型の授業 など

また、看護学科では、学生支援体制も充実しています。

教員がチューター(担当教員)として個別に学生をサポートし、いつでも相談しやすい環境を整えています。

さらに、国家試験や就職活動に向けて、安心して取り組めるようサポートしています。

医療に興味がある、人の役に立ちたい、誰かを笑顔にしたい——

そんな思いを持つあなたのご入学を、教職員一同、心よりお待ちしています。